18A撕“B”大战!成功者不足1/4,百济、信达、君实、康方……谁先突出重围?

创新药企想要活下去并发展壮大,最重要的是突破商业化的门槛,打造真正属于自己的造血系统。

18A开闸第五年,先后奔赴港交所的创新药企们,已经在风起云涌的环境 和暗流涌动的竞争中,悄无声息地划出了一条分界线。

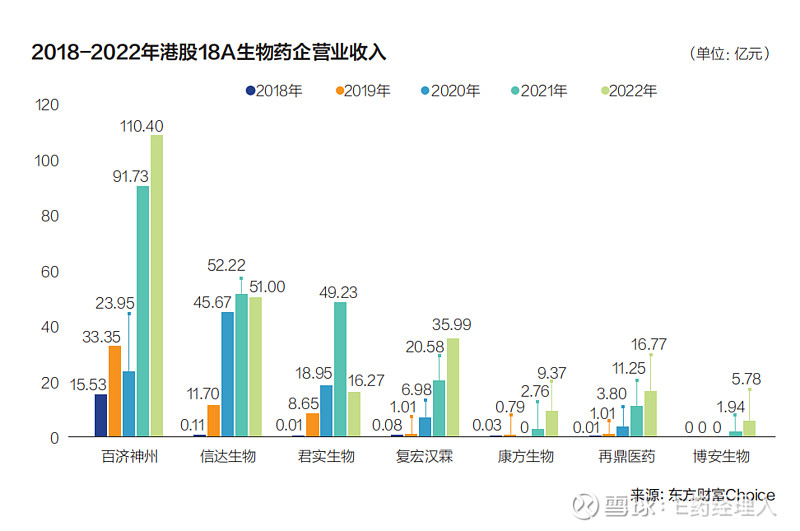

百济神州早已稳稳占据头部位置,以近百亿元的营收成为整个医药行业“创新一哥”的候选人,而紧随其后的信达生物、康方生物等,也正带着自己的商业化产品,蓄势待发朝着Biopharma的目标前进。

据不完全统计,2022年港股18A创新药企销售额总和为275.95亿元,而收入排名前8的企业合计销售额为232.2亿元,占比超过了84%。“二八定律”在这里得到了淋漓尽致的体现,对于大部分的18A创新药企而言,已经逐渐沦为了市场的后“80%”。其中,有9家企业依旧未有营业收入。

根据港交所规定,按照18A规则上市的公司,在满足一定条件前,需要在股份名称中附带“B”标识,以作为对投资人的提示。“摘B”则需要满足年收入大于5亿港元、市值大于40亿港元的条件。对于这一标准,被普遍的理解为是对Biotech盈利能力、产品研发管线、商业化能力的考量。因此,能否撕掉“B”的标识也被视作一家Biotech成长壮大的重要指标。

在充满变数的环境中,成功撕掉了“B”标签,代表的不仅仅是企业终于实现了一定的营收,更重要的是,相对于其他“难兄难弟”,他们率先拿到了进入下一关的门票,开始从“1”到“N”的探索,踏上了从Biotech到Biopharma的征程。

为何“越做越亏”

截至2023年4月30日,港交所上市的未盈利生物医药公司共40家,但自从制度实施至今,仅有百济神州、信达生物、君实生物、康希诺生物、复宏汉霖、康方生物、再鼎医药、博安生物、诺诚健华9家企业摘下“B”标签。

摘B是实现了营业收入的突破,并不意味着盈利。

从2022年年报来看,40家企业无一盈利。即使时间拉长至整个5年期间,也只有康希诺生物、荣昌生物唯二两家曾经产生过净利润的企业。但这样的盈利并不具有持续性:康希诺生物得益于疫情期间新冠产品销量的暴增,营业收入暴增1700%至43亿元,成功扭亏为盈;而荣昌生物的正向净利润则来自于ADC产品的授权,从Seagen拿到了两亿美元的首付款。

康希诺生物和荣昌生物的案例其实在很大程度上代表了“小伙伴们”的收入结构,要么期待于自家产品上市,要么盼望着有大佬慧眼识珠,实现产品的授权。

创新产品放量的方式也分为两类。一类是像康希诺生物这样得益于时代的契机,另一类是拥有可持续的创新管线。

PD-1让人又爱又恨。一方面,它创造了前无古人的同类创新产品上市数量,成为“卷王”,另一方面,它也确实成功得为百济神州、信达生物、君实生物打开了营收的口子。

在这个范围内,百济神州似乎又是非常特别的存在。从港股上市初期的13.6亿元营业收入,到2022年即将突破百亿元大关。作为国内首个港股、美股、A股三地上市的创新药企,百济神州至今未摆脱亏损的“帽子”。相反,亏损的口子越来越大。2022年百济神州实现营业总收入95.66亿元,但净亏损为136.42亿元。截至2022年底,百济神州尚未弥补的亏损达509.72亿元。但即使这样,市场对百济神州依旧看好,超过2000亿元的市值已说明一切。

百济神州有着强大的高管创始团队和在研管线梯队,其模式和逻辑并非其他18A企业可以复制。对于绝大部分的18A企业来说,如果既没有踩中风口起飞,又没有产品梯队在列,也没有可授权的产品管线,那么既将面临最现实的问题:资金。

不少机构和媒体曾经分析过账面资金问题,结果就是,有8家Biotech的现金不足以维持两年半以上的研发投入。

18A的实施打开了新生代Biotech们拥抱资本市场的可能性,并能够如愿以偿地拓宽融资的渠道。但是资本市场的灯红酒绿中,不应该被忘记的是,上市只是开始,而不是结束,企业想要活下去并发展壮大,最重要的是突破商业化的门槛,成就真正属于自己的造血系统。对于还在探索盈利甚至营收的企业来说,率先考虑对投资者负责是本末倒置,创造临床价值,才能创造资本的价值。

“18A”们的新逻辑

在电影《流浪地球》中,人类自救之旅中的逃逸时代需要全功率开动行星发动机,使地球慢慢加速,逃出已经不再适合生存的太阳系。

“未盈利”正是18A企业们想摆脱的“太阳系”,在这个过程中除了要加快商业化的速度外,“燃料”的储备也同样决定了企业这艘“飞船”,能否足够有动力脱离“太阳系”,飞向下一个阶段的“比邻星”

*声明:本文内容转载于网络,版权归原作者所有,转载目的在于传递信息,并不代表本平台观点。如涉及作品内容、版权和其它问题,请与本网站留言联系,我们将在第一时间删除!

(https://xueqiu.com/3483303916/251052450)